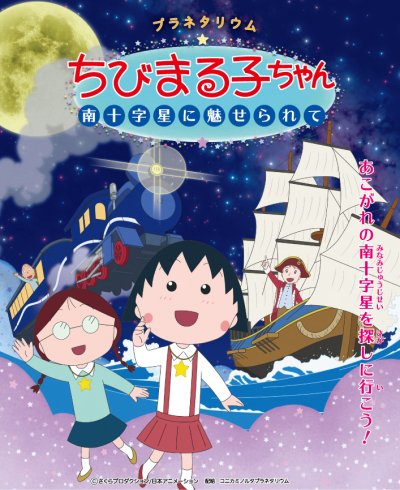

COSMIC HARMONY 138億年の響き

- 全天周デジタル番組

- 好評上映中令和5年(2023年)12月1日から令和6年(2024年)11月30日まで

- <配給>コニカミノルタプラネタリウム株式会社

シンセサイザー音楽の先駆者として世界的に知られる音楽家・冨田勲(1932-2016)。

この番組では「TOMITA information Hub」の全面協力のもと、彼が遺したサラウンド音源を使い、彼が生涯をかけて追及した『音に囲まれた宇宙』を表現。

360度の映像と音に囲まれた宇宙を体験してください。

ナレーションは俳優の松重豊さんです。

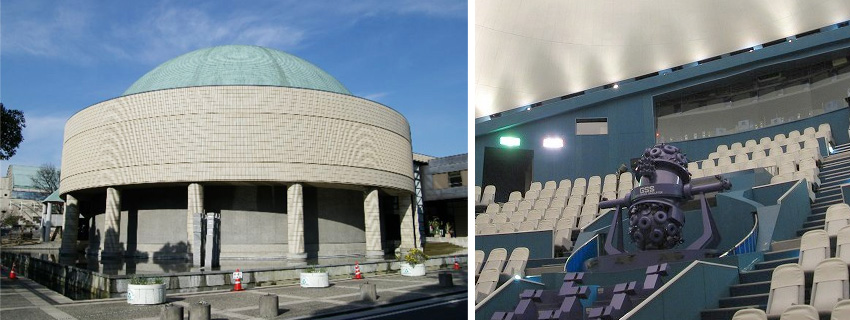

※当施設は、一方向傾斜型、175度の画角です

番組で登場する冨田勲の作品

組曲「惑星」より(ホルスト)/月の光(ドビュッシー)/答えのない質問(アイヴズ)/亡き王女のためのパヴァーヌ(ラヴェル)/青い地球は誰のもの2020(冨田勲)ほか

上映時間:約30分

予告編はこちら

音楽 冨田勲

慶應義塾大学在学中から作曲家として活動を始め、NHK「きょうの料理」など番組テーマ曲、NHK大河ドラマ、手塚治虫作品、山田洋次監督作品など多彩な分野で作編曲家として優れた作品を数多く残す。

1974年に米国RCAレーベルから発表したシンセサイザーによる作品「Snow Flakes are Dancing」は、日本人として初めてグラミー賞4部門にノミネート、その後の一連のアルバムも世界中で大ヒットした。音響効果をも含めた音楽は「トミタ・サウンド」と呼ばれクラシック・ファンのみならず、世界中の幅広い層から支持されている。

ナレーション 松重豊

1963年1月19日生まれ、福岡県出身。舞台やドラマ、映画など幅広く活躍。

近年の主な出演作に映画「ヒキタさん! ご懐妊ですよ」、「老後の資金がありません!」、「余命10年」、「ツユクサ」など。

ドラマでは、「今ここにある危機とぼくの好感度について」、「いりびと‐異邦人」、「カムカムエヴリバディ」、23年NHK大河ドラマ「どうする家康」に出演。

また、雑誌「クロワッサン」で『たべるノヲト。』のエッセイを連載中。

監督 新井達之

1964年、東京都出身。千葉大学理学部地学科卒業。国際プラネタリウム協会会員。

1990年から葛飾区郷土と天文の博物館の天文担当学芸員として、100本以上のプラネタリウム番組制作を担当。

デジタルプラネタリウムによる宇宙の映像と音楽を融合させた『シンフォニー・オブ・ユニバース』シリーズ、観客参加型の『クイズ!スター&プラネット』シリーズなど、宇宙を知る感動を新しいスタイルで伝えるプラネタリウム番組を追求している。

天文監修 杉山直

ドイツ生まれ。理学博士。1984年早稲田大学理工学部卒業後、広島大学大学院理学研究科博士課程を修了し、1991年東京大学理学部助手に着任。

1996年から京都大学理学研究科助教授、2000年から国立天文台教授。

2006年名古屋大学理学研究科教授、理学研究科長、理事・副総長(統括・総合調整担当)を経て、2022年4月より名古屋大学総長。

専門は、宇宙物理学・宇宙論、特に宇宙マイクロ波背景放射や宇宙の構造形成の研究。西宮湯川記念賞、日本学術振興会賞、日本天文学会林忠四郎賞を受賞。

「無断転載を禁止します」