■ふんどう君通信

松山市考古館/文化財情報館周辺の開花情報を中心に季節の風景や話題そして考古館の活動情報を提供いたします。

ツツジの花がさいています

4月19日 金曜日

桜が見ごろです

4月2日 火曜日

桜が咲きはじめました

3月29日 金曜日

ハクモクレンとサンシュユの花

3月18日 月曜日

午前9時30分ころのようすです。

考古館の外では、ハクモクレンとサンシュユの花が咲いています。

展示品は少ないですが入館は無料です。よろしければ遊びに来てくださいね。

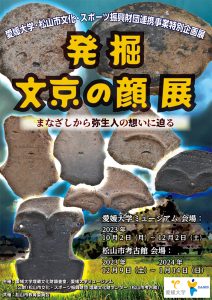

弥生時代のヤマト

考古館では、

特別展「弥生時代のヤマト」を開催中です!

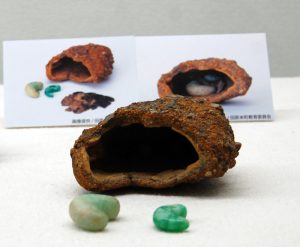

奈良県唐古・鍵遺跡で出土した「楼閣が描かれた土器片」や「ヒスイ勾玉と勾玉が入っていた褐鉄鉱容器」、

纒向遺跡から見つかった木製仮面など、全国的にも有名な品々(重要文化財を含む)を展示しています。

明日、2月10日(土)10:00~11:30(受付は9:30から)、

展示解説会(スライドを用いた展示会や展示資料の解説)を開催します。

定員60名。[先着順で当日の観覧券が必要(高校生以下無料)]となっております。

皆様のご参加おまちしております!

ふんどう君

ふんどう君

久米のすてき発見

考古館ロビーでは、

松山市立久米小学校6年生の学習成果を展示中!

小学校の周りにたくさんある遺跡を調べて、

『久米のすてき』を新聞などの作品にしています。

出土品をお手本に、粘土で作った瓦など見ごたえ十分。

1月21日(日)まで展示しています。

ふんどう君

ふんどう君ふんどう君の仲間たちに会いに来てね。

クリスマスが近づいてきました

今年も考古館ロビーに『ふんどう君サンタ』が登場!

早々に いつもの人 😎 も やって来た…。

クリスマスまであと1週間。

『ふんどう君サンタ』に会いに来てくださいね 😀

ふんどう君

ふんどう君ふんどう君の仲間たちでいっぱいです。たくさんの中から お気に入りを見つけよう!

秋が近づいてきました

10月11日(水)

考古館で育成している古代蓮には枯葉が目立ち、朝晩も肌寒い日が多くなってきました。

池の周りの桜にも、少しだけ色づいた葉がみられるようになりました。

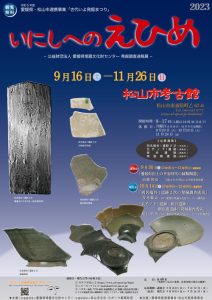

松山市考古館では、(公財)愛媛県埋蔵文化財センターが昨年度に愛媛県内(松山市を除く)で発掘調査を実施した遺跡や調査報告書を刊行した遺跡について紹介する展示会「いにしへのえひめ2023」を11月26日まで開催しています。

展示会では、別名端谷1遺跡2次調査(今治市)より出土した平安時代の井戸側や、

平安時代の陶磁器(越州窯系青磁、白釉緑彩陶器、緑釉陶器など ※当時の高級食器)大変珍しい資料を展示しています。

また、北竹ノ下1遺跡(西条市)から出土した縄文時代早期の押型文土器、弥生土器、中世の土師質土器や碁石、桜井遺跡(西条市)や紫宸殿遺跡(西条市)で出土した石包丁、土師器、土師質土器、陶磁器などについても展示・紹介しています。

10月14日(土)10:00から12:00には、別名端谷1遺跡2次調査、北竹ノ下1遺跡・桜井遺跡・紫宸殿遺跡の発掘調査成果について、愛媛県埋蔵文化財センターの調査員に説明していただく報告会を予定しておりますので、是非ご参加ください(※事前申し込みが必要でしたが、現在追加募集中です)。

せまい室内ですが、充実した内容の展示となっておりますので、是非おこしください。

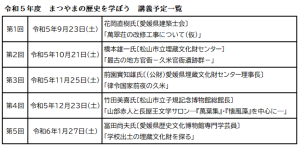

『まつやまの歴史を学ぼう』参加者募集中です!

「まつやまの歴史を学ぼう」は、松山の魅力や文化の面白さを再発見していただくために実施する5回講座です。

松山の歴史・文化に精通した専門家に講演していただき、理解を深めてもらいます。

今年度は、文学、建築学、考古学の専門家講師を招聘して実施します。

現在、参加者を募集しております!

まだ定員に余裕がございますので、ぜひ、ご参加ください!

詳しくはホームページをご覧ください。⇒公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 松山市考古館 (cul-spo.or.jp)

ハスの花が咲き終わりました

8月15日 火曜日

今年、最後のハスの花が咲き終わりました。

166輪の花が咲きました。

今年も、多くの方に来ていただきました。

来年も綺麗な花が咲くように育成していきます。

ありがとうございました。